ちっす、僕です。

またイベントがやれるように裏で手配しております。4月の開催目指してちょっとバタついております。

前回のイベント↓

さて、本日は『報告の仕方』について解説します。

主に社会人経験浅めの人に向けたコラムになっていると思います。

花粉症つらいけど!解説していくぜ!うぉおおおお!!!

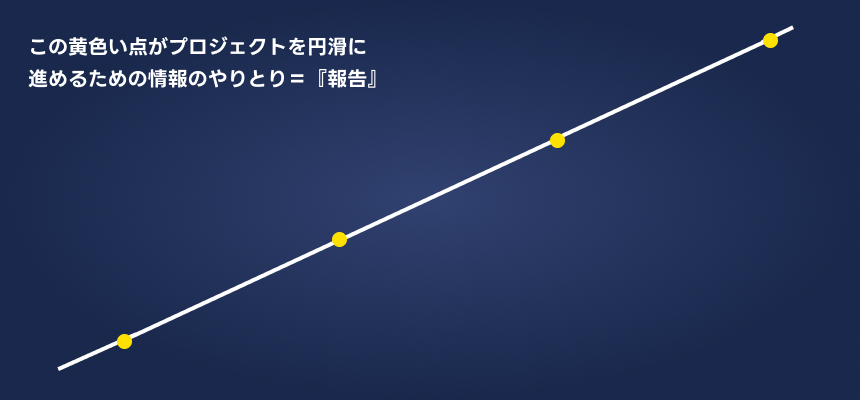

まず『報告』とはプロジェクトを円滑に進めるための手段であることを認識する

はじめに、この『報告』という行為の本質は『プロジェクトを円滑に進めるための重要な手段』であるという前提で説明します。※仕事とは関係のない普段のコミュニティケーションは例外だからそういうのは気にしないでね

※小さくて細かい点、線を繋ぐ点、関節みたいなイメージです。

これらの「小さな接点」である報告を丁寧に行わないと、情報の行き違いや誤解が生じ、結果的にコミュニケーションコストが増大します。そのため、一見些細に見えるこの報告プロセスが、実は非常に重要な役割を担っていると考えています(`・ω・´)b

※先にお伝えしておくと、この『報告』の仕方はプロジェクトの内容、関係者の人数で適正なものがあると思っています。そのあたりは要注意です。ここで語ることをベースにブラッシュアップして活用してみてください。

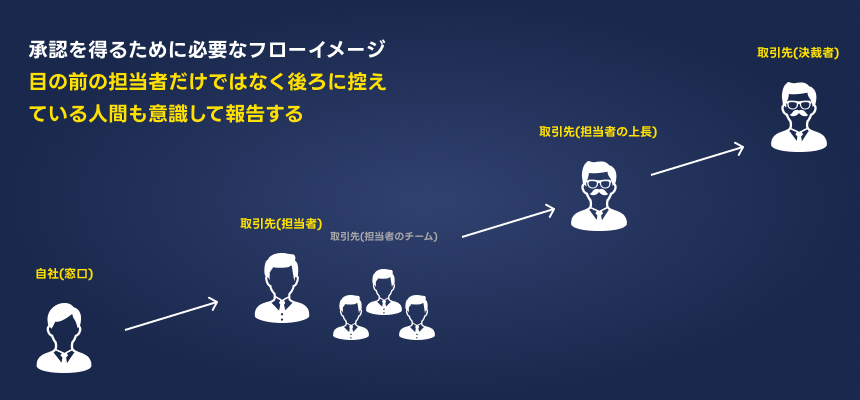

『報告』する際は、誰にその情報を届けるのかを念頭に置いて考える

もしプロジェクトメンバーの中に社会人経験の浅いスタッフがいたら、まずこのようなプロジェクトの流れ、あるいは商流、立場(立ち位置)を説明してあげるのをおすすめします。

このように、自分のチームの窓口担当者は関係者へ説明するために報告を行い、その報告を受けた担当者は直属の上長や同じプロジェクトメンバーへ報告します。さらに、承認を得るためには上位の管理者へと報告が伝えられていく、いわば「報告の伝言ゲーム」が発生します。

この伝言が繰り返される過程で内容がブレないようにするためには、「報告」を丁寧かつ正確に行うことが重要です。

これが僕の考えです。

報告の方法(ルール)は『作業者』も『窓口』もプロジェクト全体の適切さを意識する

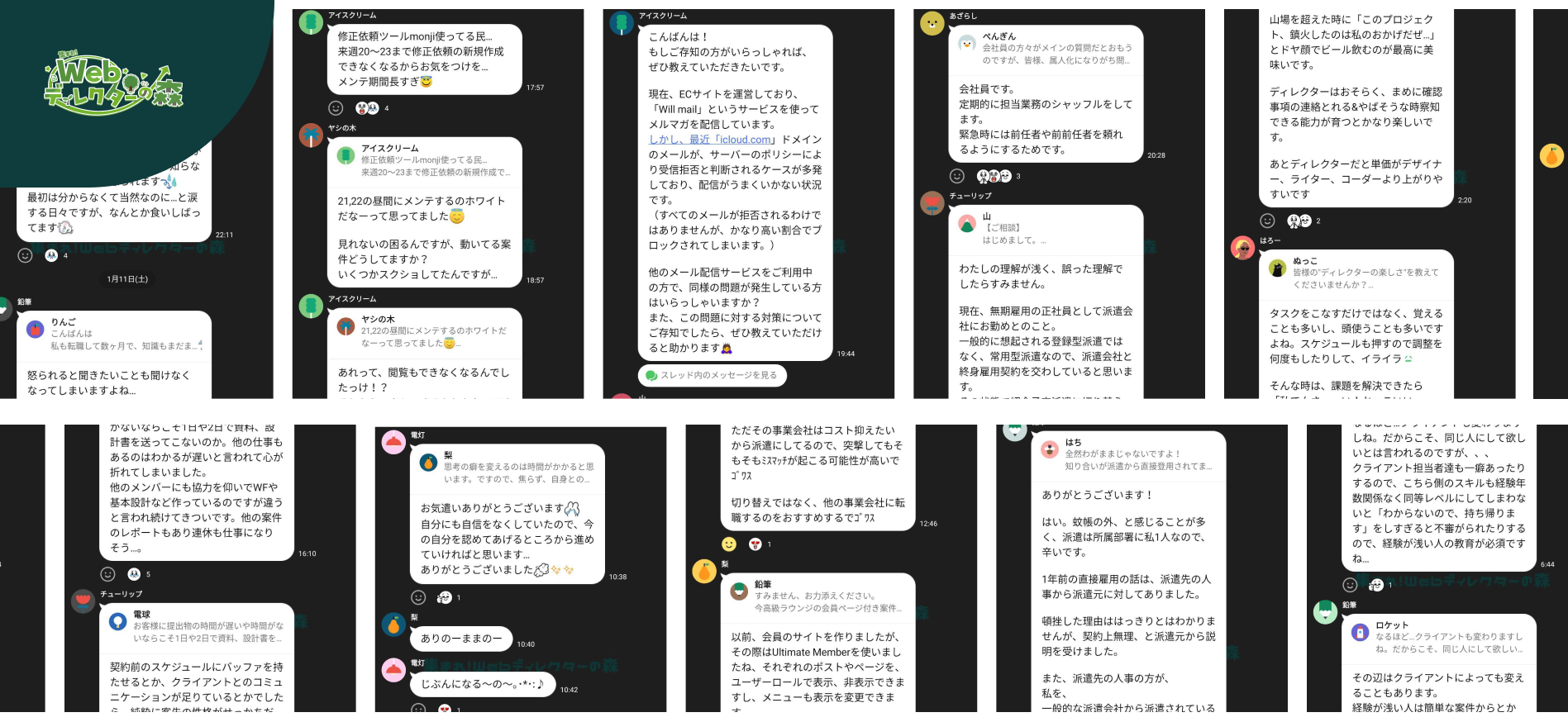

プロジェクトメンバーからは様々な声が上がります:

「こういうやり方が望ましい」

「この方法は実施しづらい」

「なぜこの方法を採用する必要があるのか理解できない」

このように、プロジェクトに関わる人の数だけ、作業のやりやすさや困難さの感じ方は異なります。 そして、プロジェクトが大きくなるほど、それらの意見も多様化します。

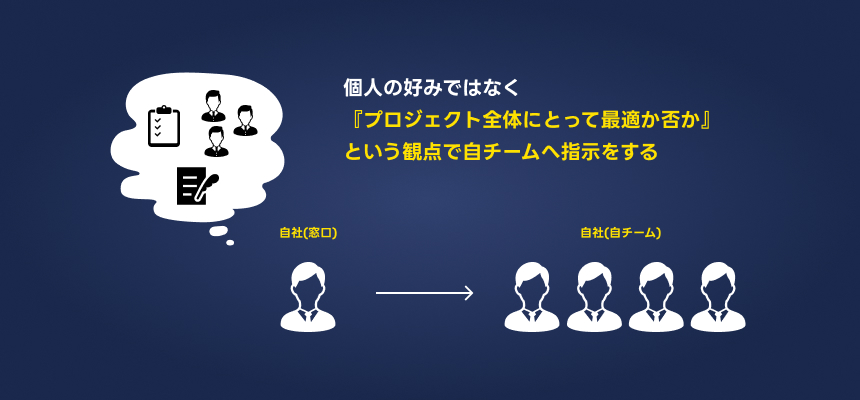

理想的には全員にとって最適な方法を選択できれば良いのですが、現実にはそのような万能な解決策は存在しません。そのため、個人の好みではなく『プロジェクト全体にとって最適か否か』という観点から判断して実行する必要があります。

この「プロジェクトにとっての最適性」を見極め、作業者に適切に伝えることが『窓口』の重要な役割となります。

この『窓口』から指示される『最適さを保つ方法』を守ることでプロジェクトが円滑に回り、その質が保たれると考えています。

報告のダメな例を紹介

例えば、これを読んでいるあなたは『管理者・リーダー』だとします。いわゆる指示をする側ですね。

どうしても出られない打ち合わせがあり、代わりに他の人に出席してもらったとします。

まずはダメな例です。

タケ

タケ代わりに打ち合わせ出てくれてありがとう。

どうだった?なんかこっちでやらないといけないことある?

色々報告してもらってもいいかな?

いえ大丈夫です!こちらでやることも特になにもなかったです!

あ、そうなの?あー、、、ありがとう

──────────2時間後

「とくにやることはない」のか

とりあえず、その旨を担当者に報告するか

~の件について、弊社が行うことは特に無いと伺っています

んん?そんなことは無いと思いますよ?部下には御社に○○〇をやるよう指示していたので

なんでそういう結論になったのか、もう少し詳しく教えてもらえますか?

あ!はい!えーっと、、、

・・・

^^;

このやり取り、なにが良くなかったのか

解説するまでもなく、事前の窓口の状況確認の方法も、スタッフの報告の仕方も良くなかったですね。

窓口のダメだったポイント

自分がクライアントへ状況報告することを踏まえて、代わりに打ち合わせに出てもらったスタッフに対して必要な情報を聞き出せていない。聞き出せるような会話が行えていない状態でクライアントと打ち合わせに臨んでしまった。

スタッフのダメだったポイント

打ち合わせの結論だけ共有し、なぜそのような決定に至ったのか背景の説明を省いていた。

こういう事態にならないように事前にどういう情報を報告してもらわないといけないのか、続けて解説します!

効果的な『報告』に含めるべき重要情報

打ち合わせに参加できなかった関係者への共有が特に効果的な情報をまとめました。

以下の要点を押さえて、窓口担当者や上長への報告を行いましょう。

と、こんな感じです。

もしかしたら量が多いように感じるかもしれませんが、ただ当日その場に居ない人に打合せの内容を伝えるためにはこれくらいの情報が必要です。

オンラインMTGであれば様子を録画することも可能ですが、その動画を見るほうは大変です。それより実際に打ち合わせに出ていた人間に報告してほしいと思っています。がんばって丁寧に『報告』していきましょう!

さいごに

さて、3月・4月といえば新人が入ってくる頃合いです。

このコラムが新人教育の役になってくれたらうれしいです(`・ω・´)b

ではまた👋

最近人気だった記事↓